Phanerochaete septocystidia (Burt) J. Erikss. & Ryvarden

Synonyme: Candelabrochaete septocystidia (Burt) Burds. , Odonticium raitviirii Parmasto , Odonticium septocystidia (Burt) Zmitr. & Spirin , Scopuloides septocystidia (Burt) Jülich

Systematik: Basidiomycota > Polyporales > Phanerochaetaceae

Deutscher Name:

Vorkommen:

An Laubholz, sehr selten.

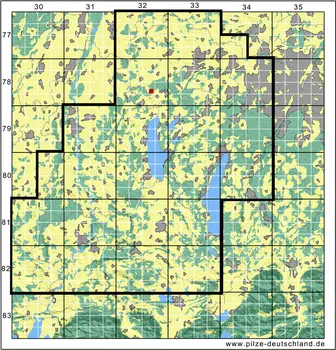

Vorkommen am Ammersee:

Bislang nur ein Nachweis dieser nur von wenigen Spezialisten bearbeiteten Gattung.

In unserer Datenbank gibt es 1 Fundmeldung.

Makroskopische Bestimmungsmerkmale:

Fruchtkörper resupinat, athelioid, d.h. dünn häutchenartig und vom Substrat – zumindest stückweise – ablösbar, bis 0,4 mm dick werdend, glatt, blass ockerlich bis gelbbräunlich oder rosabräunlich, Fruchtkörperrand ausfransend, mit unauffälligen Rhizomorphen.

Mikroskopische Bestimmungsmerkmale:

Hyphensystem monomitisch, Schnallen im Fruchtkörper fehlend. Hyphen subhymenial dünn-, im Subiculum dickwandig, 5-10 µm im Durchmesser. Subiculumhyphen verzweigt und eine sehr lockere Textur bildend.

Zystiden zahlreich und bereits mit einer Lupe gut sichtbar, zylindrisch, abgerundet stumpf endend, mehrfach septiert (3- bis 6-fach), von einem Mantel aus gelblicher, kristallartig-harziger Substanz umgeben, 70-150 x 12-15 µm (inkl. Inkrustation), wenig aus dem Hymenium herausragend (bis ca. 20 µm).

Basidien schmal keulig, 15-25 x 4-5 µm, viersporig, ohne Basalschnalle.

Sporen allantoid, glatt, dünnwandig, 4-5 x 1,5-2 µm, inamyloid.

Bemerkungen:

Phanerochaete septocystidia ist aufgrund der auffälligen Septozystiden unverwechselbar. Scopuloides rimosa zeigt zwar ebenfalls ähnliche Septozystiden, besitzt aber zusätzlich große Mengen, spitz endender Metuloide (ebenfalls stark inkrustiert). Die genaue Einordnung von Ph. septocystidia ist noch unklar. Teils wird sie zu Scopuloides, teils auch zu Candelabrochaete gestellt. Neuerdings wird sie auch in die Gattung Odonticium platziert.

Autor: Dr. Christoph Hahn

Rote Liste: R

Quelle / Literatur:

Eriksson J., Hjortstam K. et al. (1973-1987): The Corticiaceae of North Europe vol. 1-8.

Krieglsteiner G.J, Hrsg. (2000): Die Großpilze Baden-Württembergs Band 1.